■先攻と後攻どっちが有利? タイブレークの難しさ

高校野球は変化の時期を迎えています。投手の球数制限や低反発バットについては、過去のコラムでも触れました。私たちが高校の頃にはなかったルールの1つに「タイブレーク」があります。

タイブレークは社会人野球の時に経験があります。野手だった私の立場からすると、投手は割り切って投げられるのではないかと感じています。無死一、二塁から始まるタイブレークは、投手が許した走者ではありません。投手の性格にもよるかもしれませんが、「2点は仕方ない」、「1つずつアウトを取れば良い」と精神的なゆとりを持てると、好結果につながるのかもしれません。

タイブレークでは先攻と後攻どちらが有利か議論されます。個人的には後攻の方が戦いやすいと感じます。先攻は最初の送りバントが定石で、攻撃パターンが限られます。

そして、無死一、二塁で犠打を決めるのはものすごく難しいです。サードはタッチプレー不要なフォースプレー。相手守備は極端なバントシフトを敷くケースも多く、打者には技術が必要でプレッシャーもかかります。バントは「決めて当たり前」と思われがちですが、状況次第でかなり難易度の高いプレーとなります。

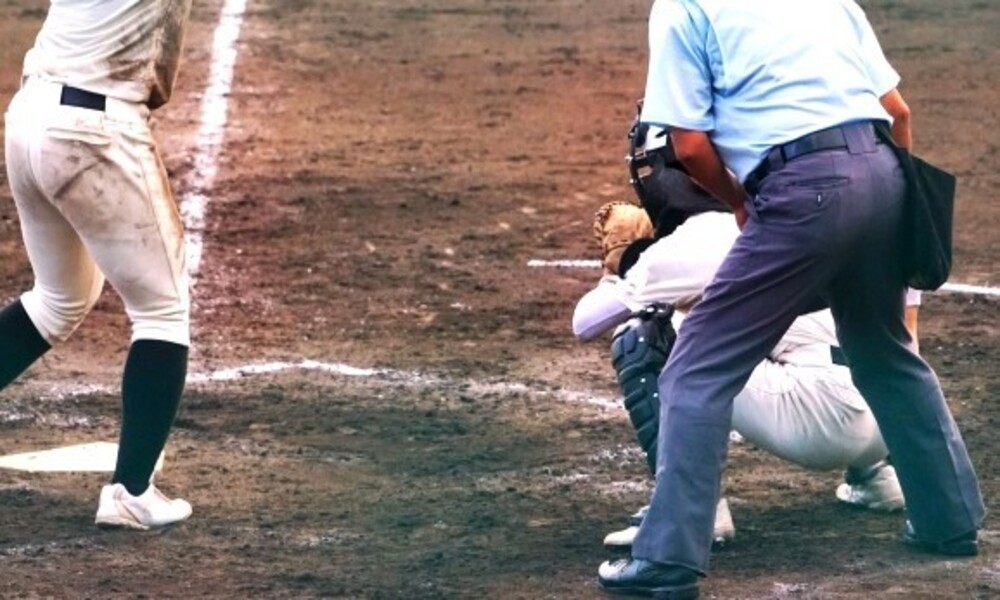

タイブレーク決着した試合も多かった今夏の甲子園

■甲子園の初戦は「先攻」 大阪桐蔭・西谷監督の戦略

私が後攻に優位性を感じるのは、何点取れば良いのか戦略を立てやすいためです。1点取ればサヨナラ勝ちできるのか、3点取らなければいけないのか、ゴールが決まっていると選手は迷わず自分の役割に集中しやすくなります。

今夏の甲子園でもタイブレークまでもつれる試合が多数ありました。各学校の監督は普段からタイブレークを想定した練習をしたり、タイブレークも見越して先攻と後攻を決めたりすると思います。

私は大阪桐蔭時代に主将を務めていたので、試合前は先攻と後攻を決めるじゃんけんをしていました。甲子園では、西谷浩一監督からは初戦だけ先攻を取るように言われました。その理由は、どのチームも初戦は浮き足立って、投手がコントロールを乱したり、守備が崩れたりしやすいと考えていたからです。

西谷監督は相手が甲子園の雰囲気に慣れる前に得点し、自分たちは攻撃している間に甲子園の空気になじんで裏の守備に落ち着いて入る意図を持っていました。

優勝した2012年夏の甲子園では狙い通りに先攻を取って、初回に3点を先制しました。その裏は相手を0点に抑え、最終的に8-2で勝利しています。ただ、じゃんけんにプレッシャーを感じていませんでした。負けて後攻だったとしても大差はなく、どちらでも勝てる自信がありました。もし、当時も今のようにタイブレークがあったら、先攻と後攻を決めるじゃんけんに重要度が増したかもしれませんね。

■選手の出場機会増やすDH制 7イニング制は議論必要

その他にも、検討されている新たなルールには「DH制」や「7イニング制」があります。DH制は投手の負担軽減や選手の出場機会拡大につながります。近年は「エースで4番」が減っている印象はあるものの、高校野球は投手が打線で中軸を担うチームが少なくありません。DHを活用するのか、投手が打席に入るのか選択肢を増やすのは良い方向だと思っています。

一方、7イニング制は、もう少し議論を深めてほしいと感じています。一度7イニングに変更すると、9イニングに戻すのは難しくなります。例えば、ビジネスに置き換えると、給料を変えずに労働時間や勤務日数を一度減らし、その後に「やっぱり元に戻す」というのはハードルが高いです。

7イニング制にするのであれば、根拠や理由を明確にして、選手や関係者の理解を深める必要があります。選手の熱中症を考慮して試合時間の短縮を目的とするのであれば、まずは7回コールドを導入するなど、別の方法があると考えています。

試合の流れを変える可能性もある審判のジャッジ

■ビデオ判定の導入も賛否 1つのジャッジで変わる試合の流れ

賛否が分かれているビデオ判定の導入も今後、議論が進められるとみられます。個人的には、ビデオ判定はあっても良いと思っています。今大会も映像で見直したいプレーはありましたし、私が選手の時もジャッジが間違っていると感じた場面はありました。

高校時代は判定によって勝敗が左右されるとは思っておらず、仮に自分たちに不利な判定となっても試合には勝てると自信を持っていました。それでも、野球には流れがあるので、得点に結びつかなくても1つのプレー、1つの判定が影響する可能性もあります。

審判の判定に関しては、西谷監督が怒っている記憶がありません。伝令を出すケースはありましたが、不満を言ったり、判定を覆そうとしたりする目的ではなく、判定の内容や理由を確認するだけでした。審判に対して「しっかり見ていますからね」とメッセージを伝えるイメージです。両チームに後味の悪さを残さないために、ビデオ判定は導入しても良いのではないでしょうか。

ここ数年、高校野球のルール変更は加速しています。これまでのやり方を変えると、必ず反対意見も出てきます。しかし、時代に合わせた変化自体は歓迎すべきことだと思っています。どんな問題や課題を解決するための変更なのか、誰のためのルールなのか。明瞭な目的や理由が示されれば、「改悪」ではなく、「改善」へと向かっていくはずです。